Высокая, с большими руками и ногами, она была очень застенчива и краснела даже при встрече со мной. Она только что закончила десятилетку и мечтала поступить в педагогический институт в Сумах.

Несколько раз мы успели сходить с ней по вечерам в село на базар. Так говорилось — на базар. И так оно, собственно, и было: днем на том месте, где вечером шло гулянье, был базар — продавали кур, овощи, всякую снедь, которая очень подорожала, по маминым словам, с тех пор как в село хлынули беженцы из украинских городов. Беженцы поселялись здесь, уверенные, что дальше не придется уже никуда двигаться, что скоро отсюда один путь — обратно домой. В общем, что-то вроде вынужденной дачи. Соответственно этому было и настроение: там и тут патефоны, пестрые дачные костюмы, мокрые полотенца и купальники на веревках.

Вечерами на вытоптанной за многие годы базарной площади гуляла молодежь. Гулянье заключалось в том, что ходили группками или парами, парень с парнем или девушка с девушкой, как мы с Верой. Иногда останавливались, разговаривали со знакомыми и опять продолжали кружение. Точь-в-точь как в театрах в фойе во время антракта.

Ходили там же на базаре в кино. Но это было тяжело — сидеть в душном зале, после каждой части долго ждать, когда перезарядят аппарат. Да еще этот надоедливый стрекот камеры… В общем, кино совсем не то, что в Ленинграде.

Нас с Верой никто не провожал, и мы в темноте шли одни, держась ближе к плетням, потому что в темноте не видно колдобин на дороге, к тому же дорога покрыта таким толстым слоем пыли, что когда днем проезжала по ней редкая телега, то пыль долго потом стояла в воздухе, так и не успевая осесть до следующей.

Сквозь плетень просовывались ветки крыжовника, малины, цеплялись за платье. В каждом дворе лаяла собака.

Один раз перепугались до дрожи. Стояли, затаив дыхание, напряженно вслушиваясь и ничего не слыша, кроме звона в ушах и биения сердец. Впереди что-то белело — явно рубаха молча притаившегося в темноте человека.

Но сколько можно было так стоять? Мы крадучись перешли на другую сторону и что есть духу рванули вперед.

Вера рассказывала потом, что встала утром пораньше и специально пошла туда. На плетне висела тряпка — действительно рубаха. Бывшая.

Несмотря на страхи, связанные с возвращением домой, все равно от гулянья на базаре оставалось ощущение, что мы побывали на большом празднике. Наверное, думаю сейчас, это было все-таки взрослое удовольствие — эти гулянья. И я таким образом приобщалась ко взрослым. Это ли не праздник, не радость?

А днем часто где-то громыхало. Как гроза. Кто-то высказал предположение, что это артиллерийские залпы в Лебедине. А Лебедин был совсем близко.

Но мы все сидели и не думали никуда ехать. Ждали поворота войны, который вот-вот должен же был наступить.

Стали летать самолеты со странным, незнакомым гулом. Прежде, когда летали самолеты, мы мало обращали на них внимания. А эти… Мелькали подозрения, что это немецкие, но не хотелось верить, думалось, что появились у нас какие-то новые. И все-таки незнакомый звук настораживал. А тут я еще увидела сон. Фиалку и ландыш. Сон был приятный, и я за завтраком рассказала его при старой хозяйке.

И вдруг хозяйка с доброй улыбкой сказала:

— Никуда не надо вам ехать. Живите у нас, выдадим тебя замуж, вот и будут ландыш с фиалочкой жить-поживать.

Мне стало стыдно от такого толкования моего, как мне казалось, безобидного сна, я застеснялась, что увидела, оказывается, неприличный сон. И странно было, что она так спокойно говорит о свадьбе, когда идет война и немцы близко. А мама вроде чего-то испугалась, и в этот же день мы стали собираться в отъезд. Я воспользовалась случаем и попросила маму отрезать мне косы, которые мне до смерти надоели.

Мама вдруг охотно согласилась и сама обстригла, вернее сказать, обкромсала меня большими овечьими ножницами так, что пришлось завязывать голову беленьким платком.

Через день или два, помню только, что в самый день отъезда, от папы пришло письмо и деньги. Деньги по тем временам немалые, а в письмо была вложена железнодорожная карта, очень подробная, со всеми станциями. Папа писал, чтоб мы пробирались в Орел к маминой сестре, а не в Ленинград, потому что в Ленинград ехать незачем: идет эвакуация и меня и брата тотчас же отправят со школой на Урал или еще куда-нибудь. Он же дома все равно сейчас не бывает, так что в Ленинград пока ехать бессмысленно.

Два тонких байковых одеяла, две маленькие подушки, наматрасники, которые на даче набивались сеном, простыни — таков был мой багаж. Я за него отвечала. Все это, скрученное в тугую толстую сарделину, лежало в специальном чехле, дополнительно обернутом от дождя клеенкой, и перетянуто ремнями. У братишки был подвязан к поясу солдатский котелок, чем он очень гордился, а в руках — бидон с морсом.

Я не понимала, зачем нам этот котелок. А мама, которой уже приходилось быть беженкой в четырнадцатом году, знала, что делает. И как же пригодилась нам эта умная кастрюлька! Сколько раз варила мама в ней на случайных кострах кашу, кипятима воду.

В дорогу напросилась с нами — кто-то привел ее — совершенно незнакомая Мила. Я слышала, что она жена пограничника, приехала сюда погостить к его родителям и сейчас не знала, куда податься. Граница — в тылу врага, а оставаться здесь, в Борюмле, видимо, посчитали для Милы небезопасным.

Она была очень некрасива — серое, какое-то безликое лицо, прилизанные волосы, и одета очень странно: в голубое шелковое платье, скорее годное для театра, чем для дороги. Она не улыбалась, не разговаривала, стояла как пень, пока ее родичи договаривались с мамой.

Поезда шли переполненные. Переполнены были и вокзалы.

У нас был железнодорожный литер, и нам не надо было покупать билеты, но все равно его надо было без конца компостировать. Иногда пробиться к кассам не представлялось никакой возможности, и мы бегали от проводника к проводнику вдоль состава, пока не находился какой-нибудь подобрее или просто падкий на деньги.

Случалось иногда, что мама все-таки вынуждена была идти к начальнику станции, и бывало, что оттуда выходила сияющая, потому что, как выяснилось в этой поездке, довольно многие железнодорожники знали папу: кто-то учился с ним вместе в техникуме или в институте, кто-то знал как инженера — специалиста по электрификации железных дорог. Работал он тогда начальником электрического участка Октябрьской железной дороги. Участок этот, Ленинград —

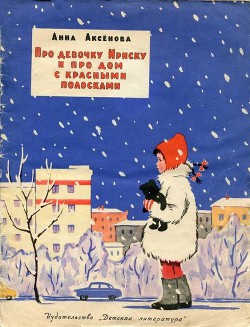

![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)